少年サッカーの試合や練習を撮影する中で、「もっとボケ感を出せれば…」とか「もう少し速い動きにも正確にピントが合えば…」とか思ったことはありませんか?

サッカー撮影用のミラーレスカメラとして、最初はSONY α6400を使っていました。軽くて扱いやすく、今でも十分すばらしいカメラです。しかし、より高いAF性能や描写力、そして表現の幅を求めるようになったとき、次の一手として選んだのが SONY α7IV でした。

本記事では、α7IVのレビューを通じて、サッカー撮影で実感した強みや魅力を紹介します。これからステップアップを考えている方にも、きっと参考になるはずです。

SONY α7IVのスペックと魅力を独自レビュー

SONY α7IVの主要なスペックについて、私の感想も交えて詳しく説明します。メーカーの公式サイト(メーカーのWEBサイト)での詳細説明も非常に参考になります。しかし、私自身が実際に触れた印象や体験をもとにした視点でお話ししたいと思います。

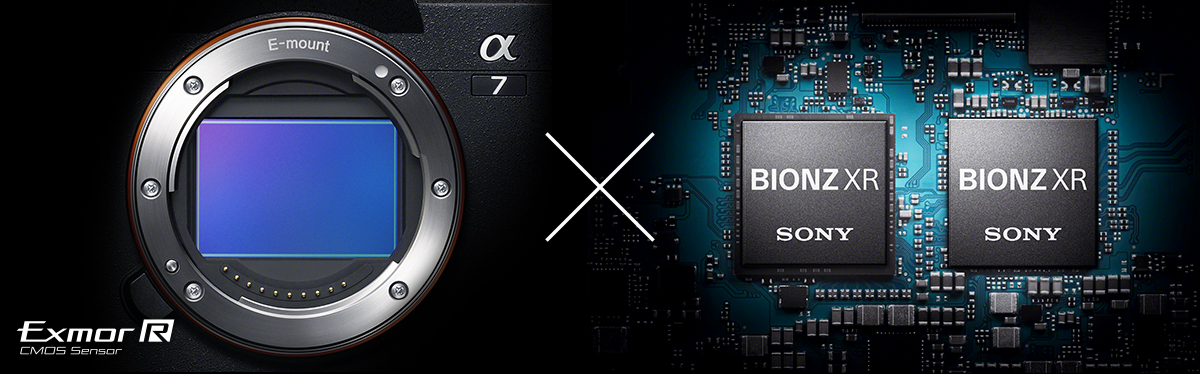

1. イメージセンサー:35mmフルサイズExmorR CMOSセンサー・約3300万画素

ミラーレス一眼カメラは撮像のためのイメージセンサーを持っており、それぞれのメーカー、機種によって異なります。ソニーは独自にイメージセンサーを開発しており、その強みがあります。Exmor R CMOSセンサーは10年以上前に暗所に強いセンサーとして開発され、未だに進化を続けています。

有効画素数の約3300万画素は、標準より高解像度です(α7IIIやα6400は2000〜2500万画素)。これによりトリミング耐性が向上し、細部まで精細感が失われにくくなります。サッカー撮影ではフィールドが広いため、選手が小さく映ることが多いです。しかし、あとでトリミングしてもSNS利用や映像制作向けには十分な画質です。

またフルサイズセンサーということで、APSCサイズなどの比較的小さいセンサーよりもボケを期待できます。望遠域だと高いF値のレンズがほぼありませんので、センサーサイズである程度補えます。

詳しくはこちらのSONYサイトの説明を御覧いただくのが良いと思います。

SONYのフルサイズイメージセンサーの特徴

私は以前、ソニーセンサーを用いたデジカメの共同開発を行っていました。その経験もあり、ソニーは高速読み出し技術でも他のメーカーをリードしていると感じます。これにより超高速の連写が可能となり、瞬間を捉えるには非常に有効です。

特に2024年に発売されたα9IIIはその代表例です。これによって、民生機として世界で初めてグローバルシャッターを実現しました。ローリングシャッター歪みがない映像には非常に興味があります。サッカーの撮影で激しくパンした時にどうしても歪んでしまいます。しかしα9IIIでは、これを防ぐことができるのです!

また、さらに高解像での撮影が可能なカメラとしてはα7RVがあり、なんと有効画素数は約6100万画素で倍近くあります。遠い被写体を捉えてトリミングする場合やさらなる精細感を求めるなら、こちらがオススメです。

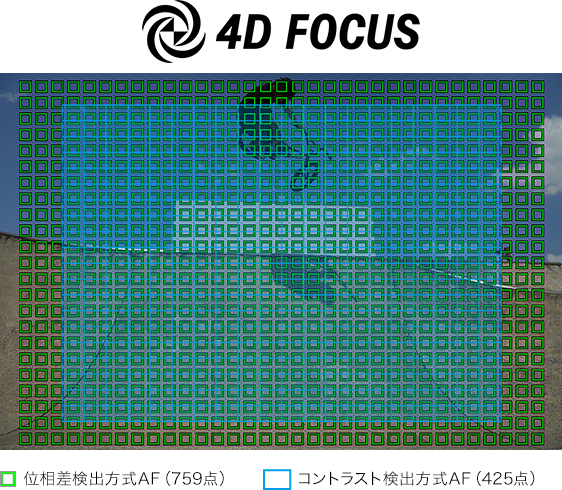

2. オートフォーカス(AF):広範囲・高速高精度・高追随AF

像面位相差方式AF

像面位相差方式AFは、反射光の位相差(波形の違い)から測距し、高速で高精度にフォーカスを合わせる方式です。実際AFの性能でSONYを選択する方も多いようです。

私がデジカメを開発していた頃はコントラスト方式AFが一般的でした。が、速度的には限界があり像面位相差方式に対応しているメーカーには適いませんでした。

使っていても画角内におさまっていれば、十分に速く正確でこの点では不満はありません。ただし、被写体が多い時はうまく画角をあわせる必要があります。そのため、最新の被写体認識AIを搭載したモデル(α7RVなど)を試してみたいです。サッカーのように選手がたくさんいるシーンだとどうなるか・・・。

中央部分に合っていてほしい気持ちもある

リアルタイムトラッキング

リアルタイムトラッキングは、フォーカス枠で捉えた被写体を高精度で追従するシステムです。高速・高精度のSONYイメージセンサーの特徴を活かした機能だと思います。

またフォーカス枠を合わせずとも自動で人や動物の瞳に追従することもできます。瞬時にシャッターを切ってもおおよそ期待した位置にフォーカスが合います。そのため、撮った写真にハズレが少ないです。そのため、いい写真ばかりであとで選ぶのに悩むことも・・・。

リアルタイムトラッキングはサッカーのような激しい動きをする被写体には特に有効です。実際、私のようなアマチュアでもフォーカス合わせをそれほど意識せずともビシッとピントの合った写真が撮れるのは心地よいです。

なお、これは動画にも有効です。急に割り込んできた被写体にも素早くフォーカスを合わせてくれます。なおかつ切り替えはスムーズで自然な感じの映像にしてくれます。(切替速度は調整も可能です)。

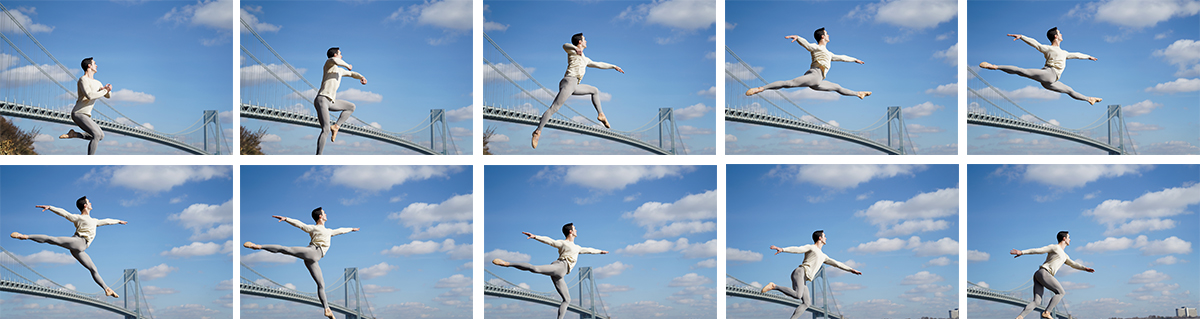

最大約10コマ/秒のAF/AE追随高速連写

高速(コンマ1秒刻み)かつ連続で撮影する機能です。この性能自体は比較的標準的で特筆するほどではないです。ただ余程速い被写体でなければ十分な性能だと思います。サッカーの写真であればほとんど問題ないレベルだと思います。

ただ私はほとんど連写は使いません。理由はあとのワークフローが増大するからです。サッカーのイベント・試合で撮影するシーンは多く、それぞれ撮っておく必要があります。それらをすべて連写したら枚数は大幅に増大します。メモリーを圧迫するだけならまだ良いのです。そのあとの、各シーンで良い写真を探す手間もハンパなく増えます。撮影シーンは数百に及ぶこともあるので毎回やることは困難です。

ただ、最近は低速連写で数枚は撮るようにしています。良いシーンだけど、表情がいまいちだったり、他の選手の影に隠れたりして、少しずらしたい場合に選択肢が増えるのです。全体の枚数が少ない場合は撮れ高を効率よく稼ぐのに有効です。

年に数回のイベントだったり、写真にかける時間が十分にあるなら良いと思います。しかし、月に数回で土日の限られた時間しかない私には難しいです。連写した結果、AIが自動でベストチョイスしてくれたらいいな…とは思います。

詳しくはこちらのSONYサイトの説明で。

3. 動画記録:4K 60pで高画質撮影

4K動画記録(全画素読み出し7Kオーバーサンプリング)

4K動画を撮影する際、全画素読み出しによる高解像度で非常に高画質な映像を実現します。フルサイズの大型センサーの性能を余すことなく凝縮して4K画像を作り出します。これによって、非常に高画質な映像を実現しています。一口に4Kといっても生成プロセスは異なるので画質に差が出ます。

またサッカーのような激しい動きを捉える撮影の場合、60p(毎秒60フレーム)は滑らかな再生のために必要なスペックです。スマホで見る分にはほとんど分かりません。しかし、テレビのような大画面で見比べると結構違います。

スローモーション動画

4Kで最大2.5倍、2Kで最大5倍のスローモーション動画を撮影できます。サッカーのセットプレーや練習の特定のシーンで非常に役立ちます。サッカーの場合、長時間の撮影なので、あまり頻繁に使用するわけではありません。しかし、ここぞという瞬間に活用できるのは大きなポイントです。

アクティブ手ぶれ補正

カメラ内蔵の手ぶれ補正機構により、歩きながら撮影した動画でも強力にブレを軽減します。これにより、あたかもジンバルで撮影したかのような映像を作り出せます。

ソニーはビデオカメラでも強力な手ぶれ補正を搭載しています。この技術は、ミラーレス一眼カメラでもそこを重視しています。ちなみに私はビデオカメラでもソニー派でした!

サッカーの撮影の場合、サッとジンバル装着できないことが多いです。そのため、どうしても手持ちで撮影することが多くなります。しかし、そういった時でも滑らかな映像が作り出せます。

なおレンズはソニー純正のものをセットにした方がより適切な補正となるようです。私はそのためにSEL2470GM2に乗り換えました!詳しくはこちらの記事で紹介してます。

4. その他の機能

マルチインターフェースシュー

ソニー独自のマルチインターフェースシューは、外付けフラッシュや専用マイク(ECM-B10、ECM-M1など)を簡単に接続できるシステムです。ケーブルを使わず、ノイズのないクリアな音声が録音できるため、非常に便利です。

どのメーカーにもカメラの上に色々な機器が取り付けられるシューがついています。しかし、ソニーはここに独自のデジタルインターフェースもつけています。このシューには外付けマイクなどを装着できます。このときに、カメラとデジタルオーディオ接続されます。そのため、別途オーディオケーブルによる結線が不要です。ただし、マイクにはソニー製マイク(ECM-B10、ECM-M1等)を使う必要があります。

ちょっとの差かと思われるかもですが、実はこれは非常に有益です。実際、現場で取り付けるときもサッと取り出してカチッと取り付けるだけで使えます。さらに結線上のノイズがないためよりクリアな音声が記録できるようになります。ソニーユーザーなら絶対に導入したほうが良いとオススメできます。接続しなが当然通常のシュートしても使えるので非常に便利です。

しかし、外部接続マイクはたまに正しく接続できていないこともあります。そのため、撮影を開始する前に音声レベルが適切に反応しているかチェックしましょう。

高精細電子ファインダー

約368万ドットの高精細 Quad-VGA OLED 電子ファインダーがついています。このくらいになると、クッキリと被写体を映し出します。これによって、ピントやカラーを適切に判断しながらシャッターを切ることができます。

ミラーレス一眼カメラα6400を使い始めた時も十分高精細でした。実際、それまで使っていた機器と段違いの見やすさに感動を覚えたくらいです。しかし、このα7IVはそれをさらに上回る見やすさです。

試合中は電子ファインダーでほぼずっと見ながら撮影を続けることができます。これによって、無駄がありません。

高性能なカメラであればどれも見やすくなっています。そのため、購入前には一度比較してみると良いと思います。

バリアングル液晶モニター

角度を自在に調整可能なバリアングルタイプの横開き背面モニターを搭載しています。これによって、どんな撮影スタイルにも合わせられます。

ミラーレス一眼カメラα6400の場合は上下方向の角度だけ変えられます。これはこれでサッとローアングル・ハイアングルにしたい時は便利です。

しかしより多彩なアングルにしたい場合はこちらのバリアングル液晶モニターが必須です。また液晶自体も約103万ドット、3.0型の大型となっているので非常に見やすいです。

ただ屋外で光の反射が眩しくて見えない場合でも、反射を防ぐフードなどはつけられません。そのため、そこは手で隠すしかありません。

シャッターを閉じる機能

カメラの電源を切ったときに自動でシャッターを閉じるようにできます。これによりセンサーを保護します。

通常、レンズ交換の時はイメージセンサーが丸出しになります。しかし、これによってセンサーにゴミやホコリがつきにくくなります。さらに、うっかり指で触るとメーカーでクリーニングしてもらわないといけません。

α6400にはこの機能がありません。そのため、なる早でレンズ交換して気を使っていました。しかし、こちらはしばらく放置していても大丈夫という安心感があります。地味に嬉しい機能です。

SONY α7IVを選んだ理由と選定の背景

SONY α7IVは、フルサイズセンサー搭載のミラーレス一眼カメラとして、多くのユーザーから高い評価を受けています。私がこのモデルを選んだ理由には、画質や機能の優れたバランスに加え、自分の撮影スタイルや用途に合った点が多かったからです。

以下では、選択の過程や他モデルとの比較を踏まえながら、α7IVを選んだ理由を詳しくご紹介します。

フルサイズセンサーへの憧れと画質の魅力

α7IVを選ぶ前、私はAPSCサイズのセンサーを搭載したSONY α6400を使っていました。APSCサイズでも十分な画質でした。しかし、本格的に写真を追求する中で、フルサイズセンサーのカメラに強い興味を持つようになりました。

フルサイズセンサーのメリット

フルサイズセンサーを使うことで、広角撮影や高感度性能の向上が期待できます。また、APSCサイズに切り替えられるため、画角の自由度も高くなる点は非常に魅力的でした。さらに、フルサイズカメラを所有していること自体が、感情的な満足感や所有欲を満たしてくれます!

フルサイズ用レンズの先行投資

実はα6400時代からフルサイズ対応のレンズを使用していました。これにより、ボディをアップグレードした際もレンズをそのまま使える利点があり、将来のフルサイズカメラ導入をスムーズに進められる準備をしていました。このSONY Eマウントの互換性の高さも決め手の一つです。

SONY α7IVと他モデルとの比較

SONYのフルサイズミラーレスカメラは豊富なラインナップがあります。その中でα7IVを選ぶにあたり、他モデルとの比較を慎重に行いました。

旧型モデル:SONY α7III

α7IVと同じ「標準性能」カテゴリーに位置付けられるα7IIIも候補でした。しかし、動画撮影がFullHDまでという制限がありました。このため、現代の4K対応ニーズを考えると選択肢から外れました。

α7 III

高解像度モデル:SONY α7RV

約6100万画素という圧倒的な解像度を持つα7RVは、特に風景や静物の撮影をメインにする方に最適なモデルです。ただし、当時は価格が高かったことに加え、高精細な描写を活かすためには高性能なレンズが必要でした。、私の予算では厳しいと判断しました。なお現在はα7RVが発売されており、あらゆる面でα7IVを上回っています。望遠時の小さな被写体に対するトリミング耐性が非常に魅力的です。

α7R V

動画特化モデル:SONY α7SIII

動画性能を重視するならα7SIIIが適しています。しかし、静止画の解像度が低い点と、私のメイン用途である屋外の静止画撮影には向いていませんでした。

α7S III

高速連写モデル:SONY α9III

高速連写性能が求められるスポーツや動物撮影にはα9シリーズが強力な選択肢です。しかし、私は連写をほとんど使わないため、こちらも選択肢から外しました。なお現在はα9IIIが最新です。こちらにはダイレクトシャッターが搭載されており、ローリングシャッター歪みのない映像を捉えられます。サッカーでは急激にパンしながら撮影することがたまにあるのですが、こういった時に歪みない映像を撮影できます。ここに関しては非常に魅力を感じています。

α9 III

ハイエンドモデル:SONY α1

性能的には最高峰のα1も検討しましたが、価格が非常に高額で手が届きませんでした。

α1

SONY α7IVを選んだ理由

こうして比較を重ねた結果、標準性能ながらも高解像度を持つα7IVが最適であると結論づけました。約3300万画素の解像度はトリミング耐性にも優れ、動画も4K対応と十分な性能を持っています。また、価格と機能のバランスが取れている点も魅力でした。

標準的とはいえ、α7IVの性能は非常に優れており、実際に使用してみて大満足しています!

SONY α7IVの実践的な使い方と撮影テクニック

SONY α7IVは多機能で高性能なミラーレスカメラです。しかし、その性能を最大限に引き出すには工夫が必要です。特にスポーツ撮影やイベント撮影では、レンズの使い分けやカスタム設定が重要なポイントとなります。ここでは、私が実際に使用している撮影方法や便利な設定を具体的にご紹介します!

会場全体を捉える広角レンズの活用

広角レンズで会場の雰囲気をそのまま撮影

イベントやスポーツの撮影では、まず会場の雰囲気を捉えることが大切です。このとき使用するのが、SONY SELP1635GやSONY SEL2470GM2(FE 24-70mm F2.8 GM II)といった広角レンズです。特に16ミリの画角は、フルサイズセンサーと組み合わせることで、広がりのある迫力の写真を簡単に撮影できます。

広い空間を写真に収めることで、観る人にその場にいるかのような臨場感を伝えられるのが魅力です。たとえば、スポーツ会場の熱気やイベントホールの賑わいなど、空気感まで表現できるような仕上がりが得られます。

標準域から望遠までをカバーするズームレンズ

動き回る被写体を追いかけるにはズームレンズが便利

選手や動きのある被写体を撮影する際には、TAMRON 50-400mm F/4.5-6.3 Di III VC VXDやSONY SEL2470GM2といったズームレンズを使います。この組み合わせにより、標準域から望遠まで幅広い画角で撮影が可能です。

APS-C切り替えで柔軟な画角調整

また、フルサイズとAPS-Cサイズを瞬時に切り替える機能も活用しています。カスタムキーに[APS-Cサイズ撮影]を設定しておけば、狭い画角が必要な場面で簡単に対応できます。この方法なら、フィールドを駆け回る選手たちを的確にフレームに収めることが可能です。

ムービーキーのカスタマイズ

私の場合、標準のムービーキーが押しにくいと感じたため、これもカスタムキーに割り当てています。これにより、決定的な瞬間を見逃すことなく、すぐに動画撮影を開始できるようになりました。

動画撮影時の音声と安定性の工夫

マイクの常時装着でクリアな音声記録

動画撮影を意識して、MI(マルチインターフェース)シューには常にECM-B10マイクを装着しています。このマイクはコンパクトで邪魔にならず、どんな瞬間でもクリアな音声を記録できるのがポイントです。

手ぶれ補正アクティブモードの活用

通常、私はジンバルを使わずに手持ちで撮影することが多いです。このときに、α7IVの「アクティブモード」を設定しておけば、手ぶれを最小限に抑えられます。このモードのおかげで、ジンバルがなくても十分安定した動画を撮ることができます。

S&Qモードで印象的なスローモーション動画

スロー動画で特別な瞬間を演出

特に印象的な映像を撮りたいときは、S&Q(スロー&クイック)モードを活用します。フレームレートを24pの120fpsに設定することで、約5倍スローの滑らかな映像を作り出せます。解像度はフルHDに限定されますが、ここは割り切って使用しています。

メモリーカードの使い分け

動画用には高速SDカードを、静止画用には通常のSDカードを使用することで、記録の効率化を図っています。特にS&Qモードでは高速SDカードが必須になるため、カードの選定も重要です。

SONY α7IVの多彩な機能を駆使することで、写真も動画も満足のいく仕上がりを実現できます。このカメラの柔軟性と性能は、本当に頼もしいですね!

SONY α7IVの改善してほしいポイントと実際の使用感

SONY α7IVは標準機として非常に完成度が高いカメラです。しかし、より快適に使うために改善が望まれる点もあります。これから紹介するのは、私が実際に使用して感じた課題です。どれも些細な点ではあります。とはいえ、もし改善されればさらに使いやすいカメラになると感じています。

バリアングル液晶モニターの使い勝手

ローアングル撮影時の手間

SONY α7IVのバリアングル液晶モニターは便利ではあります。しかし、ローアングル撮影時には少し手間を感じることがあります。このときは一度横に繰り出してからアングルを調整しなければなりません。素早く構図を決めたい場面ではもどかしさを感じることがあります。

また、液晶モニターがレンズの中心軸から外れています。このため、撮影時に若干の違和感を覚えることも。さらに、モニターの強度についても心配があります。特にぶつけたり落としたりしないよう、常に気を遣わなければなりません。

リアルタイム認識AFへの期待

最新のAF機能が欲しい理由

α7IVのオートフォーカス性能は非常に優れています。しかし、最新のα7RVなどに搭載されているリアルタイム認識AFが搭載されていれば、さらに便利だと感じます。特にスポーツ撮影では、被写体の目を捉えるというよりも、身体全体を的確に追従してくれる機能が求められます。

フォーカスエリアの課題

被写体が多い場合、フォーカスエリアをマルチに設定しても、意図した被写体にピントが合いません。そのため、中央固定で撮影することが多いです。これが解決されれば、もっと自由な構図で撮影できるようになるでしょう。

選手の識別への期待

もしサポートチームの選手だけを認識して追尾できるような機能が搭載されれば、試合撮影の効率が大幅に向上するでしょう。最新機種では個人の顔を識別する機能も搭載されているようです。しかし、全選手を覚え込ませる手間を考えると、実現にはまだ時間がかかりそうです。

SONY α7IVの感想・まとめ

高解像度と使いやすさ、そして大型なのに持ち運びやすいデザインなど、本当に満足できるカメラです。Rシリーズも気になるところですが、まずはこのカメラの魅力を最大限に引き出せるよう、自分の腕をさらに磨いていきたいと思います。このカメラを使いこなす楽しみが、まだまだたくさんありそうです!

なお、サッカー撮影に使用する機材についてこちらでも紹介しています。よろしければご覧ください!

紹介した機材

コメント